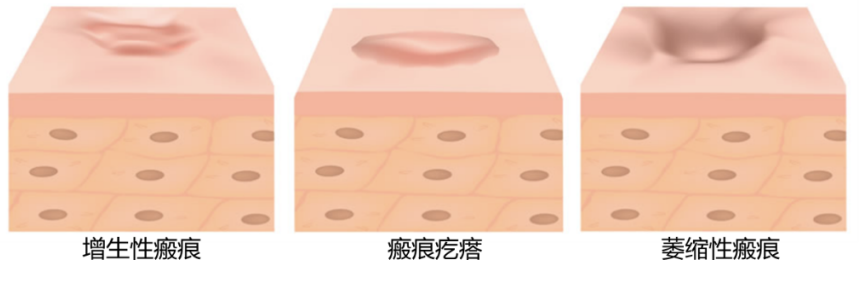

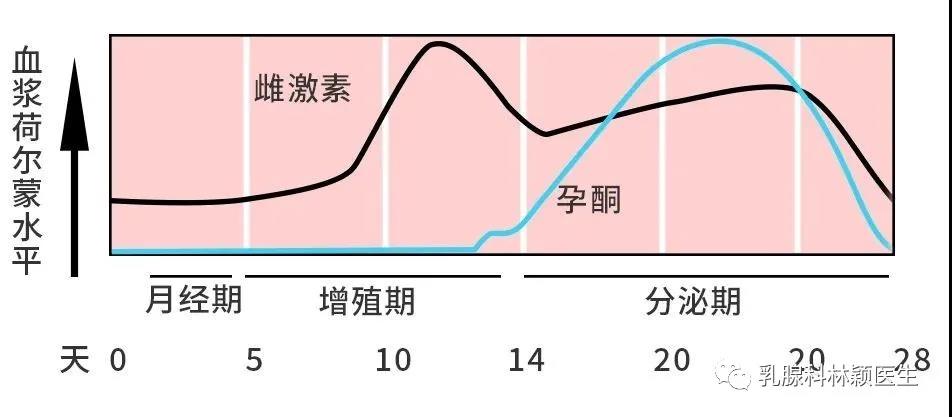

瘢痕(scar)又称疤痕,是机体组织受到外伤后自身修复的产物。皮肤只要有深达真皮或真皮以下的伤口就会导致瘢痕的产生,只是轻重不同。 外科手术是治疗乳腺疾病的重要方式之一。术后切口瘢痕初期表现为痒、红、肿、硬,随后逐渐平整、柔软、接近正常皮肤,属于正常瘢痕。但部分瘢痕可能长期增生,隆起明显、呈红褐色、质地坚硬,伴有痒、痛或紧绷感,甚至侵蚀正常皮肤、导致挛缩畸形或反复破溃,影响局部功能,这类属于异常瘢痕(病理性瘢痕),通常需积极治疗。 术后异常瘢痕形成的常见原因 遗传因素 具有瘢痕家族史的人在术后出现异常瘢痕的概率相对较高。 个体因素 女性、年龄较小等情况。因新陈代谢旺盛,成纤维细胞活性相对较高,在相同手术条件下更容易形成较明显的瘢痕。 切口位置 活动越多,越容易摩擦刺激的部位,如前胸、颈部、关节、肩膀等,越容易出现瘢痕增生。 切口张力 当切口受到牵拉张力较大时,会刺激成纤维细胞持续产生胶原蛋,使瘢痕组织增生,容易形成较宽大、明显的瘢痕。 切口愈合情况 因感染、慢性疾病(如糖尿病)等因素导致伤口愈合时间延迟(3周以上)的易导致异常瘢痕形成。 根据颜色、质地、感觉的不同,瘢痕分为未成熟瘢痕和成熟瘢痕。 未成熟瘢痕多指伤口愈合后早期,局部瘢痕颜色红,厚度可达数毫米到数厘米,表面粗糙,质地较硬,弹性差,可存在瘙痒、疼痛等明显不适。 成熟瘢痕颜色与周围皮肤近似,厚度变薄,质地变软,不适症状消失。 根据瘢痕解剖形态的不同,又可将瘢痕分为增生性瘢痕、瘢痕疙瘩、萎缩性瘢痕和瘢痕癌。 增生性瘢痕是临床最为常见的瘢痕类型,由手术引起的属于线性增生性瘢痕,由烧伤创伤引起的属于广泛生长的增生性瘢痕。 瘢痕疙瘩是一种特殊类别的病理性瘢痕,表现为高出正常皮肤表面、超出原始损伤范围、呈持续性生长的肿块,常伴有瘙痒或疼痛,具有治疗抵抗和治疗后高复发率的特征。 萎缩性瘢痕表现为皮肤凹陷,由皮肤胶原纤维缺失或皮下纤维挛缩而诱发的皮肤萎缩,多见于痤疮感染、外伤之后。 瘢痕癌是一种发生于瘢痕皮肤的侵袭性恶性肿瘤,其中烧伤后瘢痕癌最为常见。 由于瘢痕形成机制和理想治疗方法尚未完全明确,早期干预至关重要。建议采取早期干预、联合治疗、充分治疗措施改善瘢痕症状和外观,具体包括: 规范术后伤口管理 保持伤口处清洁干燥,定期换药,避免感染。 日常护理 注意日常防晒,减少手术部位受力,避免牵拉伤口,活动时动作要轻柔。瘢痕未成熟期合理膳食,避免辛辣饮食,保证充足营养,促进创面愈合。 干预治疗 在伤口愈合后或结痂脱落后6个月内是减少皮肤留疤,淡化疤痕的黄金期。根据瘢痕的具体情况和既往瘢痕史选择合适的治疗方式。 3.1 外用抗瘢痕药物 是最常使用的预防性措施,常见外用抗瘢痕药物如硅酮类、洋葱提取物类、多磺酸粘多糖类等。建议伤口掉痂后尽早开始使用外用抗瘢痕药物,使用前需保证皮肤清洁以免影响药物吸收。建议24小时都要保持药物覆盖,一般持续使用6个月直至瘢痕基本进入成熟期。 3.2 光电治疗 在拆线后可以进行光电治疗,目前主要的治疗瘢痕的光电技术有强脉冲光及点阵激光,具体疗程和效果需咨询专科医生。 3.3 局部注射治疗 采用预防措施后增生性瘢痕仍持续发红(时间超过1个月),或出现瘢痕明显变硬、隆起,伴有瘙痒等症状产生,应尽早于皮肤科就诊,并考虑局部注射激素或免疫抑制剂治疗。 以上就是术后瘢痕的形成以及如何减少瘢痕增生的相关介绍,简单来讲,要想术后不留疤,掉痂至术后6个月内是伤口修复的黄金期。如出现异常瘢痕增生,需及时就诊,以免延误治疗时机。 作者:林颖怡 初审:杨辞秋 终审:王 坤术后瘢痕

瘢痕的分类

瘢痕的防治

参考文献

1. 中国临床瘢痕防治专家共识制定小组. 中国临床瘢痕防治专家共识[J]. 中华损伤与修复杂志(电子版),2017,12(6):401-406. DOI:10.3877/cma.j.issn.1673-9450.2017.06.001.

2. 雷伟琦,艾勇. 手术后瘢痕早期干预的研究进展[J]. 中华整形外科杂志,2025,41(1):91-97. DOI:10.3760/cma.j.cn114453-20231023-00103.